人工智能科研・惠及民生為先

許文强 (ComboKid, Sky Catcher)

人工智能正逐漸成為我們生活的一部份 – 事實真的這樣嗎?現實上似乎看不到這樣的科技對老人或兒童的生活改變了甚麼。然而,2024 年從香港大學畢業並獲得流行病學博士學位的許文強 (Warrington) 卻可能有不一樣的看法。

Warrington在香港出生及成長,擁有紐西蘭奧塔哥大學的理學學士學位。在紐西蘭時,他對新興的健康數據研究領域產生了興趣。「當時,『大數據』還不是潮語。」他回憶道:「但我注意到港大黃志基教授的研究成果,他率先使用中央電子健康紀錄推動公共衛生和流行病學研究。」

於是,他以研究助理的身份加入黃教授的實驗室,在積累了幾年的業內經驗後,便開始在香港大學攻讀博士學位,更獲得了孫建業心臟基金青年研究員獎。他解釋道:「我的研究重點是機器學習在公共衛生領域裡的應用,具體來說是透過電子健康紀錄的大數據,研究髖部骨折患者的健康軌跡。」

他說:「在港大,我最感激的就是我可以把技能應用於廣泛的健康問題上,例如髖部骨折、心血管疾病和認知障礙症等等,而不只是局限於狹窄的研究課題上。」他同時很感激港大容許他與來自醫學、統計學和計算機科學等不同背景的人士合作,並向他們學習。

他續說:「攻讀博士學位期間,我的研究重點是老年人。但透過這項工作,我開始注意到老年人和幼兒的需求之間存在相似之處。」這兩大人生階段都需要身邊的人多多關心、支持和關注,例如無論是預防老年人跌倒,還是支援兒童發展,早期的介入干預對他們兩個年齡界別都有莫大益處。他作了一個小總結:「這兩方面的認識讓我對人生不同階段的健康,有更廣闊、深入的看法。」

然而,學術生活上的層面卻令他有點無奈。他分析說:「雖然學術期刊裡充滿專家級的知識和豐富的健康數據,但像我父母這樣的普羅大眾卻難以取得,因為這些資訊都被深埋在專業文獻之中。」

「港大的訓練幫助我以同理心應對這些公共衛生的挑戰,提升我的解難能力。」他邊說邊憶述其博士導師張正龍教授經常提醒他,重點不在於是否應用到最新的人工智能技術,而是在於了解技術將要解決的醫療保健問題。「我一直堅守這種思維模式,而這種模式亦繼續影響我設計解決方案的方向,不僅要在技術上顯得合理,而且還要以大眾的實際需求為堅實的基礎。」

如今,Warrington還有一個身份,就是兩家企業ComboKid和Sky Catcher的創辦人:ComboKid是一個提供個人化兒童發展指導的數據驅動育兒平台;Sky Catcher則是一家人工智能教育公司,專為學校和組織提供容易投入和實踐的STEM學習體驗。

香港大學在ComboKid的早期發展中發揮了重要的作用。Warrington說:「我們得到了香港大學創新創業中心iDendron的支持,ComboKid更獲選為港大DeepTech100計畫的得獎者。」iDendron團隊為他們提供了寶貴的建議,幫助他們善用資源和機會促使其初創公司的發展。他說:「早期的指導以及港大的支持,為我們在起步階段提供了所需要的信譽和動力。」

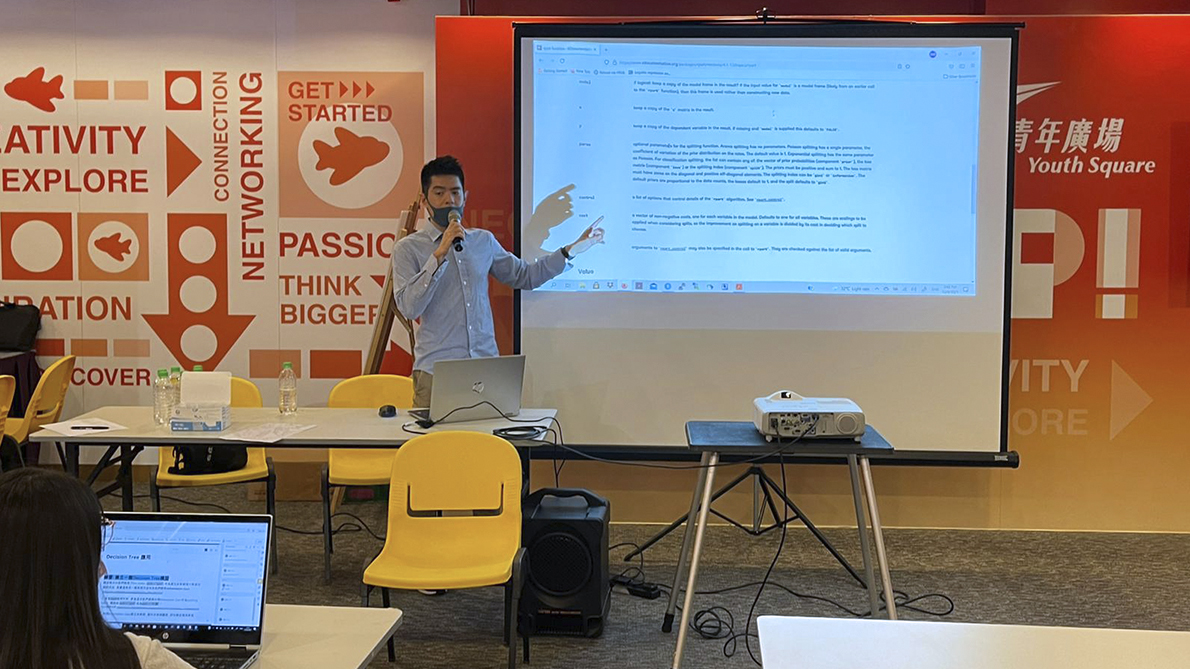

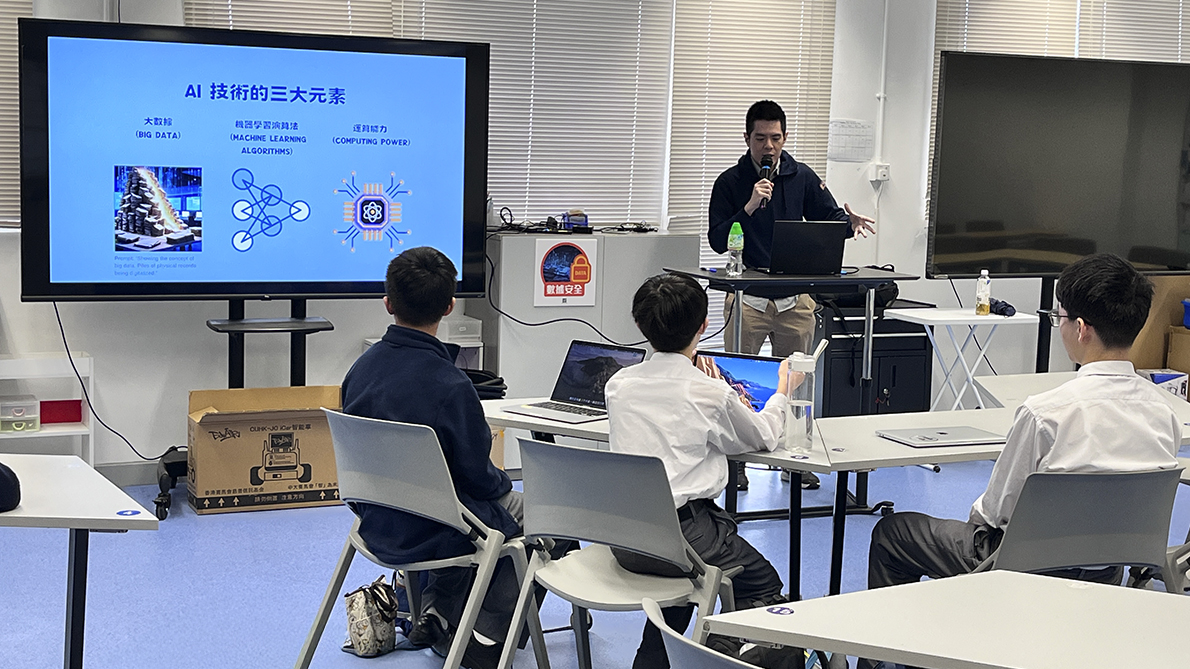

而成立Sky Catcher的背後動機來自於他在攻讀博士學位期間,接觸到人工智能和大數據技術的第一手經驗,以及看到人工智能如何迅速重塑包括醫療保健等整個產業。他認為Sky Catcher的本質,是將科學家和工程師的工作經驗轉化為教育內容,而這正是他在香港大學把大數據和人工智能應用在醫學研究上所得到的啟發。他說:「設計研究、利用數據解決現實世界的挑戰,以及跨學科工作的過程,勢必成為我們刻下正在建立的人工智能教育課程的基礎。」

Warrington和其團隊最近在IT創新實驗室資助計畫下,與當地中學建立了合作夥伴關係,因此能夠在香港各區推出人工智能STEM工作坊;甚至還開始與國際知名的當代藝術家和科學家合作,共同開發新的內容格式。

Warrington說:「ComboKid和Sky Catcher都是我在科學傳播方面更大願景的一部份,因而讓市民大眾更容易獲得、理解和操作科學知識。」ComboKid旨在將專家見解轉化為實用的育兒支援,而Sky Catcher的目的則是透過富有創意的實踐學習體驗激勵下一代,讓人工智能和STEM顯得既貼近生活又充滿樂趣。

他總結道:「我相信科學不應只局限於期刊和實驗室,相反應該成為日常生活的一部份,幫助人們探索他們的好奇心,做出明智的決定,並塑造他們的未來。」